БИБЛИОТЕКА «ЗНАНИЕ»

АННА ЛИВАНОВА

Ландау

Издание второе, дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» МОСКВА 1983

ЛИВАНОВА Анна Михайловна, физик, писатель. Автор научно-художественных повестей и рассказов «Три судьбы», «Постижение мира», «Физики о физиках», «Л. Д. Ландау», переводившихся на многие иностранные языки.

Книга о Л. Д. Ландау на конкурсе Всесоюзного общества «Знание» в 1979 году удостоена диплома 1-й степени и премии.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОДЫ, ГОРОДА, ИНСТИТУТЫ...

В Копенгагене у Бора и в других научных центрах

Москва, Институт физических проблем

ШКОЛА ЛАНДАУ

ТЕОРИЯ СВЕРХТЕКУЧЕСТИ ЖИДКОГО ГЕЛИЯ

Низкие температуры, абсолютный нуль и квантовая механика

Капица изучает поведение гелия II и открывает сверхтекучесть

Ландау привлекает квантовую механику — физику микромира, чтобы объяснить события в макромире

Ландау строит энергетический спектр гелия II

ВМЕСТО ЭПИЛОГА: Ландау вне физики

ПРИЛОЖЕНИЕ

Академик Е. М. Лифшиц. Живая речь Ландау

Ландау — один из самых выдающихся наших ученых. Кроме того, он был и остается личностью, возбуждающей всеобщий интерес. Так получилось, что высокий уровень творчества Ландау стал и моральной высотой. Это отчетливо ощущалось прежде всего в среде ученых, особенно физиков, но, как и всякое большое явление, оказывало воздействие на общество в целом.

Ландау сыграл огромную роль в становлении теоретической физики в нашей стране. Он, отмечают его ученики, не занимался общечеловеческими этическими проблемами как таковыми. Но был в нем высочайший нравственный потенциал. Ландау создал стиль истинного отношения к науке и всегда стоял на страже самой высокой принципиальности. В этом решительно никому никаких поблажек не давалось. Все по гамбургскому счету. Оценка каждой работы определялась одним — ее «настоящностью». Ландау не терпел и не допускал подхалимства. Но и дружеские отношения, привязанности не могли изменить систему оценок.

Элементарное, упрощенное доступно гораздо большему числу людей, чем сложное, отвлеченное, требующее усилий для постижения. Однако первое имеет своих адептов, нередко воинствующих, а случается, и наделенных немалой властью. Простое легко сделать понятным, а значит, и заручиться поддержкой в борьбе за него. А недоступность сложного всегда соблазнительно объяснить его неправильностью, надуманностью, и тем самым собственное непонимание выдать за подвиг блюдения истины и чистоты.

Может быть, особое значение Ландау, особое место его в нашей памяти объясняется тем, что своими работами, самим существованием и деятельностью, своими и своей школы, он поднимал уровень интеллектуальной требовательности и интеллигентности в науке и во всем, что связано с нею. Человек, как кажется некоторым, далекий от вопросов морали, он благодаря своей чисто научной, профессиональной работе стал неким нравственным эталоном. Не будем сравнивать масштабов, но как, думая о Пушкине, нельзя похвалить дурное в поэзии, оправдать в ней низкое и подлое или даже просто бездарное, так и, думая о Ландау, нельзя этого сделать в физике, да и вообще в науке.

Всей своей деятельностью Ландау, по существу, защищал физику от ее снижения, приземления, защищал в ее самой совершенной сути. Устойчивость здания, которое он построил, ощущалась даже теми, кто никогда в этом здании жить и не помышлял. Она вдохновляла и всех, кто боролся за высокий уровень и за совершенство в других областях науки и культуры. Ведь движение мысли сродни движению жидкости в сообщающихся сосудах.

Подлинная наука нравственна по своему существу. Потому что девиз ее и принцип — спрашивать природу, а не навязывать ей желаемые или угодные нам решения. Еще Лобачевский полтора столетия назад в актовой речи «О важнейших предметах воспитания», которую он держал перед выпускниками Казанского университета, с убежденностью повторил призыв Бэкона: «Спрашивайте природу, она хранит все истины и на вопросы ваши будет отвечать вам непременно и удовлетворительно».

Таков один путь в науке, один подход к изучению природы, к взаимоотношениям с ней. Но есть и другой, весьма отличный, даже противоположный подход. И оба они прослеживаются на протяжении веков. Этот второй подход можно назвать «алхимическим». Алхимики требовали от природы золота. Потом другие «ученые» этого толка стали требовать от нее других благ. Но всегда — требовали, всегда это был «волевой» подход, как принято нынче говорить.

Настоящего ученого отличает еще и умение «спрашивать природу». В этом заключен его талант, гений. Такой талант дан немногим. Так же, как мало кому дано быть выдающимся писателем, художником, композитором. Вот почему каждую эпоху в истории интеллигенции определяют обычно несколько человек, несколько имен.

Те, чья работа, чье творчество стоят на высоком уровне и преследуют только поиски правды и отстаивание ее — все равно в какой области духовной жизни, в науке ли, в литературе, в педагогике,— именно они становятся совестью общества и мерилом его духовных возможностей.

А когда они при этом и не одиночки, а ведут за собой других людей, своих учеников, воспитывают их в тех же принципах, роль их и ценность особенно значительны. Потому-то существование и деятельность Ландау и его школы стали противодействием вульгаризации науки.

Деятельность Ландау вполне осязаемо воплощалась в главном, в том, что он внес в физику: собственные работы; создание школы и работы его учеников; курс теоретической физики, книги которого стали настольными у всех физиков мира. В свою очередь, за словами «школа Ландау» стояло большое, разностороннее содержание. Оно охватывало и теоретический семинар, превратившийся в постоянно действующий форум физиков-теоретиков, и теорминимум — программу подготовки квалифицированного современного физика-теоретика, и в то же время барьер, преодолеваемый лишь сильнейшими.

Ландау был глубоко озабочен развитием физики в нашей стране. И чувствовал лично себя по-настоящему ответственным за это. Такая гражданская позиция на протяжении всей его жизни получала реальное воплощение. Так, помимо создания собственной школы теоретической физики, Ландау был одним из инициаторов организации Московского физико-технического института — учебного заведения, построенного на передовых принципах, на тесной связи с наукой сегодняшнего дня. Он принимал самое деятельное участие в рождении Физтеха, а потом все годы читал там лекции.

Он задумал написать курсы физики разной степени сложности, чтобы по ним могли учиться все — от школьников до теоретиков высокого класса. Он разработал принципы математических курсов специально для физиков. Не все из задуманного успел он осуществить, хотя очень многое успел.

Но при этом не было у Ландау никакого антуража значительности и возвышенности. Наоборот. На юбилее — празднике пятидесятилетия — А. И. Шальников назвал его «самым не важным человеком».

О нем постоянно ходили анекдоты и рассказывались забавные истории — думается, при его вполне благосклонном к тому отношении. Он сам любил навешивать на себя ярлыки и придумывать всяческие вывески. Так, в начале тридцатых годов к дверям своего кабинета он пришпилил бумажку: «Осторожно, кусается». А в сороковых уже частенько повторял: «Я теперь стал христианином. Я больше никого не ем». Доля истины в этом была. Он действительно несколько помягчел, стал менее язвительным, менее воинственным в своих оценках. Но только лишь по форме. Поэтому едва ли стоило слишком всерьез принимать эти слова. Так же как и его нередкие и вроде бы искренние уверения, что он-де трус,— настолько это не совпадало с его поведением.

П. Л. Капица вспоминал: «Рассказывая о научной работе или об ученых, Ландау всегда готов был дать свою оценку, которая обычно бывала остроумной и четко сформулированной. В особенности остроумным Ландау был в своих отрицательных оценках. Такие оценки быстро распространялись и, наконец, доходили до объекта оценки. Конечно, это усложняло для Ландау взаимоотношения с людьми, в особенности когда объект критики занимал ответственное положение в академической среде».

И в своих письменных отзывах Ландау бывал достаточно резок, а не только лишь корректно принципиален. Может быть, отношение Ландау к другим физикам, и прежде всего, конечно, к теоретикам, определялось главным образом и сильнее всего некоей корреляцией между их, так сказать, абсолютной ценностью,— причем Ландау, естественно, применял свою собственную шкалу, где критерии были очень высокими,— и их самооценкой. Чем большими оказывались тут «ножницы» — опять же на взгляд Ландау,— тем язвительней и непримиримее он становился. Если взять за параметр эту «научную ценность по Ландау», то получается довольно четкая закономерность. Когда данный человек оценивал себя как физика так же, как его оценивал Ландау — небольшой разброс, естественно, допустим,— тогда все в порядке, была основа для нормальных, хороших, уважительных отношений. Если же кто-то считал себя непризнанным гением или, чаще, был убежден, что его высокое звание адекватно его научным заслугам, а Ландау полагал эти заслуги куда как скромными, то он уже не стеснялся высказываться и делал это с немалым удовольствием.

К ученикам своим и единомышленникам он тоже бывал всегда строг, даже придирчив. Бытовавшее выражение «пробить через Ландау» говорит само за себя. Но уж то, что удавалось «пробить», было безукоризненно.

Конечно, нелепо считать, что для людей близких, друзей и учеников, прочих физиков и нефизиков, с кем больше или меньше общался Ландау, он был некоей абстракцией — идеальным носителем высоких качеств.

Прежде всего он был живым человеком с весьма своеобразным характером. Вероятно, каждый большой ученый неповторим и как человек. Может, в Ландау своеобразие особенно бросалось в глаза — в чем-то он был экстравагантен «сверх нормы». Он был незаурядной и неповторимой личностью — знаменитым «Дау». Те, кто его любил, любили этого, вполне конкретного Дау. И спасали они после автомобильной катастрофы тоже своего Дау, а не некую абстрактную ценность. Но, может быть, неявно, не выражаемое словами присутствовало и осознание его абсолютной ценности, роли его в нашей жизни.

Вероятно, эту его роль инстинктивно чувствовали даже те, кто не имел, да и не мог иметь представления о работах Ландау. Иначе откуда тот широкий, захвативший массу людей и при этом какой-то очень личный интерес к его судьбе, который стал таким осязаемым после катастрофы, когда на него обрушилась беда, когда он погибал? Откуда постоянное волнение, тревога, с которой эти люди следили за его состоянием, то поддаваясь надежде, то со скорбью ожидая трагического исхода?

Эта книжка адресована и тем, кто воспринял трагедию Ландау как большую личную потерю. И тем, для кого анекдоты и забавные истории порой заслоняли главное в Ландау. И физикам, в частности его ученикам,— их оценки или их неодобрение больше всего страшат автора. А еще — молодежи; потому что хочется, чтобы имя Ландау, навечно остающееся в истории науки и всей культуры, ассоциировалось с живым человеком.

Это маленькая книжка. Особенно если сопоставлять ее со всей жизнью и творчеством Ландау. Здесь освещена лишь небольшая часть и того и другого.

Автору помогали в работе ученики Ландау и сотрудники по институту, друзья юности и родные; помогали воспоминаниями и советом. Понимая, что книгу, адекватную неповторимой личности Ландау, ученого и человека, под силу написать лишь большому художнику, они тем не менее не жалели своего времени, потому что даже самый несовершенный и неполный рассказ, если его постараться сделать правдивым, может принести хоть некоторую пользу. Автор здесь хочет сказать, что помнит все, что получил от каждого из своих собеседников. И не имея возможности всех назвать, выражает им свою самую глубокую благодарность.

«Я — поэт. Этим и интересен»,— сказал Маяковский.

Ландау — физик. Физик-теоретик. Во многом исключительный, не похожий на других. Этим и интересен. Поэтому нельзя писать о нем, не рассказав о сути его работ и не показав места их на всей огромной территории, именуемой «современная физика».

Как нельзя рассказывать о поэте, делая вид, что поэзия его существует от него отдельно, что о ней можно говорить, а можно и умолчать, отложить разговор до другого раза, так же нельзя рассказывать об ученом, сделав вид, что его работа, его наука есть нечто внешнее по отношению к нему, какая-то его одежда, которую можно снять, повесить в шкаф и забыть о ней. Или только упомянуть, что она существует; даже бегло, вскользь описать ее.

«В громадном здании физической науки для него не было запертых комнат». Так сказал академик Александр Александрович Андронов о своем учителе Леониде Исааковиче Мандельштаме. За плечами Мандельштама была тогда уже долгая жизнь в науке, и по работам его можно, вероятно, проследить, как он последовательно отпирал эти комнаты — одну дверь за другой.

Перед юношей, почти что мальчиком Ландау комнаты эти словно с самого начала были открыты настежь или сразу же распахивались, едва он к ним приближался.

Еще в тридцатые годы Ландау говорил: «Я один из немногих физиков-универсалов...» «Я — последний физик-универсал»,— сказал он после смерти Энрико Ферми. И это не было ни самомнением, ни только собственным его мнением. То же самое отмечали, подчеркивали и его коллеги — в разное время и по разным поводам. И у всех у них было редкое единодушие. Приведем несколько суждений, на этот раз даже не называя их авторов.

«Характернейшей чертой научного творчества Ландау является его широта, почти беспрецедентная по своему диапазону; оно охватывает собой всю теоретическую физику, от гидродинамики до квантовой теории поля. В наш век все усиливающейся узкой специализации расходились постепенно и научные пути его учеников. Сам же Лев Давидович объединял их всех, всегда сохраняя поистине удивительную заинтересованность во всем. В его лице ушел из физики, возможно, один из последних великих универсалов».

«Огромный творческий потенциал, широчайший диапазон интересов, редкий в наш век узкой специализации универсализм роднят Ландау по духу с великими людьми эпохи Возрождения».

«Буквально не сходя с места, не прибегая к литературным источникам, в любую минуту Ландау мог начать работу по привлекшему его внимание вопросу из какой угодно области теоретической физики».

«Только владея современным стилем, нашедшим такое яркое и законченное выражение в работах и курсе Л. Д. Ландау, можно остаться хозяином положения практически во всей теоретической физике. Можно сегодня заниматься теорией сверхтекучести, завтра квантовой теорией поля и послезавтра теорией металлов. Таким хозяином положения и является Л. Д. Ландау, и он же помог следовать по этому пути своим очным и заочным ученикам».

Цитирование можно было бы продолжить. Но ясно и так, что поле деятельности Ландау — почти вся теоретическая физика. Сильно сузить это поле — значит исказить образ Ландау-ученого. Потому что наряду с прочими особенностями в этом универсализме проявились его своеобразие, его особая одаренность.

Итак, остается повторить, теперь уже имея в виду Ландау, что в громадном здании физической науки все комнаты были ему открыты.

Крупный американский физик Н. Мермин так охарактеризовал научные труды Ландау: «Этот солидный том, «Собрание трудов Л. Д. Ландау», возбуждает чувства, подобные тем, которые вызывает полное собрание пьес Вильяма Шекспира или Кёхелевский каталог сочинений Моцарта. Безмерность совершенного одним человеком всегда представляется невероятной».

Но видна нам здесь и оборотная сторона медали. Как быть, если предмет и уровень трудов Ландау доступен лишь немногим? «Попытка дать представление нефизику о научном творчестве Ландау в коротких заметках — это попытка с негодными средствами. Она должна быть отвергнута с самого начала»,— решительно высказался Ю. Б. Румер, друг юности Ландау и его соавтор.

Казалось бы, тут можно ухватиться за спасительные слова: «короткие заметки». Но вот в физике, скажем, весьма относительны, а часто и бессодержательны определения, к примеру, малого и большого, краткого и долгого, короткого и длинного, если не указать, о каком процессе идет речь. И книжка может обернуться короткими заметками, невнятной скороговоркой, если завести речь обо всем — или о многом,— что Ландау сделал в науке.

Единственная общая черта, присущая работам Ландау,— это их первоклассность. В остальном же они отличаются друг от друга не одной только тематикой. Так, для решения одних задач Ландау создавал свой собственный, доселе не применявшийся метод. А в других привлекал идеи и методы из совершенно отдаленных, казалось бы, областей физики, никак с данной областью не связанных,— это тоже особенность его творчества.

За годы своей интенсивной работы Ландау решал и решил множество задач, среди которых были и узкие, ставшие ответом на какой-то частный, заданный физикой вопрос. Вот уж чего в нем никогда не было, это некоего «ученого снобизма» — стремления браться лишь за великие проблемы. Наоборот, он презирал такой подход к науке. И издевался над теми, кто поставил своей целью совершать великие открытия. Правда, с другой стороны, Ландау не уставал повторять, что работа обязательно должна вносить что-то новое, делаться чисто и на высоком уровне и не содержать бездоказательной болтовни — «филологии», по его любимому определению. «Ввиду краткости нашей жизни мы не можем позволить себе роскошь заниматься вопросами, не обещающими новых результатов»,— сказал Ландау в последней своей статье «О фундаментальных проблемах».

Иногда работа Ландау вливалась в обширное русло большой проблемы, которую сообща решало много теоретиков. В этом случае бессмысленно говорить о работе Ландау, не познакомившись со всей проблемой в целом.

Иногда работа Ландау была завершением или разрешением какой-то полемики, и тогда, чтобы понять ее и оценить, требуется знание позиций сторон.

Иногда его работа касалась некоторых сверхтонкостей, интересных лишь немногим, особых нюансов задачи, теории, постановки проблемы.

Так, действуя методом исключения, удается сузить круг работ, из которых мы выберем то, о чем можно попытаться рассказать популярно, причем, конечно, только на уровне идей.

Но ведь работы Ландау не состоят из одних идей, которые можно изобразить чисто словесно, не прибегая к математике. Наоборот, именно великолепное владение математическим аппаратом — главным орудием теоретика — особенно отличало Ландау и часто вызывало удивление и восхищение у тех, кто мог его в достаточной степени оценить. И в таком виртуозном и изобретательном применении орудий своего труда и заключалась собственно его работа (наличие идей подразумевается как само собой разумеющееся и, естественно, как необходимый фундамент).

Конечно, каждый серьезный физик-теоретик не может не владеть математическим аппаратом — это его обычное, нормальное, повторим, орудие труда. И страницы любой статьи теоретика в любом физическом журнале заполнены формулами и математическими выкладками. Но опытный глаз сразу оценит, что скрывается за математическими формулами. Богатое ли содержание: шаг вперед или новый подход к проблеме. А бывает и такое: он увидит, что вся эта якобы сложность маскирует идейную пустоту, тривиальность, «сотрясение воздуха», как любил говорить Ландау.

Наш рассказ пойдет, повторяем, «на уровне идей». Но все равно придется привлечь много новых и сложных понятий. И объяснить их физический смысл хотя бы «на пальцах».

В веселый юбилей Ландау, в день его пятидесятилетия, среди прочих остроумных подарков ему преподнесли мраморные «скрижали», на которых были выгравированы «Десять заповедей Ландау». Десять его формул, где, так сказать, материализовались десять важнейших, по мнению авторов подарка (скрижали вручил академик И. К. Кикоин от имени Института атомной энергии), работ — или открытий — Ландау.

Вероятно, это не абсолютное и не единственное истолкование вклада, который внес Ландау в физику. Здесь возможны некоторые разночтения. Но большая часть «заповедей» — это, бесспорно, важнейшее, что сделал Ландау. И выбирать надо отсюда.

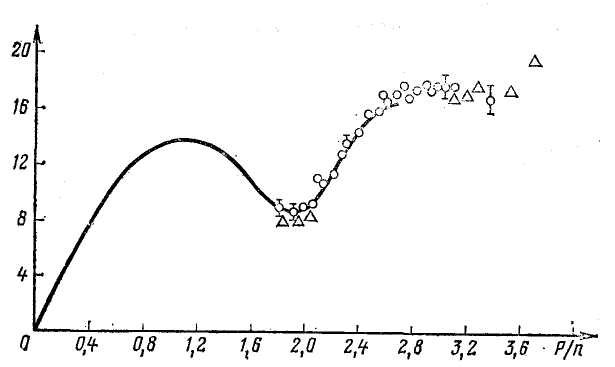

Мы выбираем теорию сверхтекучести жидкого гелия. По следующим причинам.

Первая. Открытие это само по себе, по своей сути очень большое и важное. Им зачинается новая область физики — квантовая физика жидкостей или, шире, конденсированного состояния, или, что звучит уж вовсе удивительно, квантовая физика макрообъектов. Смысл, содержание всех этих разных терминов в том, что законами квантовой механики описываются не атомы, не атомные ядра, не элементарные частицы, для описания которых квантовая механика и была создана, так как классическая физика тут «не играла», а именно макросистемы, которые должны, „казалось бы, целиком подчиняться классическим законам. Правда,— и в этом все дело — эти макрообъекты находятся в особом состоянии.

Вторая. Работа эта, с одной стороны, как бы замкнута в себе и, раз поставленная, доведена Ландау, автором ее, до конца. А с другой стороны, она имела и имеет большое и важное продолжение. И выходы в совсем другие, далеко отстоящие области физики, такие, как атомное ядро, твердое тело и даже астрофизика.

Третья. Это тот случай, когда теория не только объяснила загадочные явления, которые поставили физиков в тупик и, казалось бы, не поддавались никакому объяснению, но и предсказала новые явления; потом эти последние были обнаружены экспериментально и повели себя в точном согласии с теорией.

Четвертая. В этой работе в самом чистом виде проявилось содружество Ландау с экспериментаторами, которое было весьма характерным свойством физика-теоретика Ландау.

Пятая. Эта работа занимает особое место в творчестве Ландау. Многие ученики его полагают, что теория квантовых жидкостей является главным делом его научной жизни. Кстати, так же оценила эту работу и мировая научная общественность. Ландау получает Нобелевскую премию «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния материи, в особенности жидкого гелия».

Шестая. Хотя считается, что главное оружие Ландау — его логика, в данной, одной из самых замечательных его работ, проявились необычайно ярко научная интуиция и сила научного воображения.

Есть еще ряд причин, и последняя из них та, что эту проблему показалось возможным изложить более или менее понятно и последовательно. Повторяем, на уровне идей, но так, чтобы читатель-нефизик понял ее суть, красоту и значение.

Правда, тут нелишне пересказать разговор Ландау с одним из его учеников. Тот спросил:

— Дау, какую свою работу вы считаете лучшей?

— Теорию сверхтекучести,— ответил Ландау.— Потому, что ее до сих пор никто по-настоящему не понимает.

В этом, безусловно, была доля шутки, но какая?

Однако мы все же отважимся рассказать именно об этой теории. Начнем с азов, с предыстории и постепенно будем двигаться вместе с читателем вверх, со ступени на ступень...

Может быть, впоследствии кто-нибудь осуществит более обширную программу знакомства с творчеством Ландау. Например, появится подробный рассказ о его интересе к процессам перехода вещества из одного состояния в другое, к теории фаз и фазовым переходам, к диаграммам состояний. Интересе, который привел к созданию им теории фазовых переходов второго рода. При этом должно быть объяснено содержание этой теории, показано ее значение. И то, как и из чего она возникла. И связь ее с другими проблемами физики (кстати, как мы увидим, она внесла свою лепту и в теорию сверхтекучести).

Еще Ландау весьма занимала проблема симметрии: симметрия пространства; открытие Ли и Янга несохранения четности при слабых взаимодействиях; новые возникшие трудности, в стороне от которых не остался Ландау, и предложенный им в разрешение противоречия принцип комбинированной четности (этот этап тоже еще не был конечным, не стал полным решением проблемы).

Интересны и значительны работы по магнетизму, в том числе одна из ранних, где было сделано открытие, пользуясь нынешней терминологией, «диамагнетизма Ландау».

И работы по физике ядра, и по физике плазмы, и по общим вопросам квантовой механики... «Заповедей»-то по меньшей мере десять.

ГОДЫ, ГОРОДА, ИНСТИТУТЫ...

Из Баку в Ленинград

Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку. Отец, Давид Львович Ландау, инженер-нефтяник, происходил из состоятельной семьи. Когда родился сын, отцу было больше сорока лет, и он в то время занимал крупную должность главного инженера одного из бакинских нефтепромыслов. Мать, Любовь Вениаминовна Гаркави-Ландау, была на десять лет моложе своего мужа. Она выросла в бедной семье, но постоянным трудом, колоссальной настойчивостью и отличными способностями пробила себе дорогу.

Мать Ландау была душевно сильным и деятельным человеком; тем более решительным, чем труднее складывались обстоятельства. Всю жизнь она очень много работала. В 1898 году окончила Повивальный институт в Петербурге, шесть лет спустя — Петербургский женский медицинский институт. Во время учения работала в своем институте на кафедре физиологии, а после окончания — помощником проректора. Потом Л. В. Ландау — врач в больнице, а во время мировой войны — ординатор в военном лазарете. Затем она стала преподавать, причем широкий круг дисциплин. Она занималась и практической лечебной медициной, и преподаванием, и научной работой. Подобная разносторонность интересов, знаний и умений отнюдь не обычна для женщин начала XX века. Мать Ландау, безусловно, принадлежала к женщинам незаурядным. Представляется, что именно ею заложены были в Ландау и его разносторонность, и его призвание быть не только ученым, но и педагогом.

Лев был вторым ребенком в семье, прежде него родилась дочь Софья. Школу он окончил в тринадцать лет. А интерес и способности к точным наукам, больше всего к математике, проявились еще раньше.

— Вундеркиндом не был,— так сказал о себе Ландау в беседе со студентами Физтеха весной 1961 года.— Учась в школе, по сочинениям не получал отметок выше троек. Интересовался математикой. Все физики-теоретики приходят в науку от математики, и я не стал исключением. В двенадцать лет умел дифференцировать, а в тринадцать — интегрировать.

Родители посчитали, что тринадцать лет — возраст слишком ранний для поступления в университет (да и выглядел Ландау тогда совсем маленьким мальчиком). И год он проучился вместе с сестрой в экономическом техникуме. Зато на следующую осень, в 1922-м, Ландау стал студентом Бакинского университета, причем сразу двух факультетов — физико-математического и химического.

Ландау говорил одному своему приятелю, что лет с девяти у него появилось стремление самому разобраться во всех вопросах, с которыми его сталкивала жизнь, И всюду находить свое решение. Раз найденное, оно потом почти никогда не пересматривалось. Речь тут идет, разумеется, о вещах чисто человеческих, а не о науке. И после в Ландау всегда поражало, что он ни одну самую обыкновенную житейскую коллизию не принимал так, как все. Он должен был ее переосмыслить и построить свою систему. Если не удавалось создать «теорию», то он довольствовался низшей степенью систематизации — классификацией. Отсюда постоянно повторяемая в рассказах о нем фраза: «Ландау любил все классифицировать». А началось это, оказывается, еще в первые школьные годы.

Шестнадцатилетний Ландау переезжает в Ленинград и поступает на физическое отделение Ленинградского университета.

— Здесь мне пришлось сделать выбор: я стал заниматься физикой, о чем до сих пор не жалею.

«Первый ленинградский период» жизни Ландау длился около пяти лет — до его полуторагодичной командировки за границу.

Ленинград двадцатых годов по праву можно назвать научным центром страны того времени, во всяком случае, если говорить о физике. Подробно и многократно описывались и мощнейшая школа экспериментальной физики, созданная А. Ф. Иоффе, и его другая, обширная и многосторонняя деятельность, в том числе и чисто организационная,— создание новых институтов и лабораторий, расселение их по всей стране. И та своеобразная обстановка и научный быт, которые сопутствовали этой работе, тоже широко известны. Правда, как справедливо замечает П. Л. Капица, старшими — по возрасту, опыту, положению — были только экспериментаторы, прежде всего Рождественский и Иоффе, а выдающихся ученых, способных создать школу современной теоретической физики, тогда в Ленинграде не было.

Работали там еще первоклассные математики Стеклов и Марков и талантливые ученики австрийского физика Пауля (он же Павел Сигизмундович) Эренфеста — Бурсиан, Крутков, Фредерикс, но они занимались преимущественно классической физикой или, как Фридман, теорией относительности; помимо Я. И. Френкеля квантовой механикой интересовалась только молодежь.

Зато студенты стали подбираться очень сильные. В то время чисто физический факультет (или, как его сначала называли, отделение) Ленинградского университета был в стране единственным, потому что даже в крупнейшем Московском университете существовал объединенный физмат. Этот факультет возник потому, что физик Рождественский и математик Смирнов осознали и решили: физикам и математикам в будущей их работе понадобятся не одна и та же, а «разные математики» и соответственно их надо по-разному обучать. '(Потом эту идею также стал разделять и воплощать в жизнь Ландау.)

Режим и образ жизни студентов были весьма вольными.

— На лекции в университет ходил два раза в неделю, чтобы встретиться с друзьями и посмотреть, что там делают,— рассказывал Ландау.— Но самостоятельно я занимался очень много. Так много, что по ночам мне начинали сниться формулы.

Вообще учились тогда своеобразно, совсем не так, как учатся студенты сейчас. На лекции ходили или не ходили — сообразуясь исключительно с собственными желаниями и интересами. Различные предметы с разных курсов изучали вперемежку, вперемежку же сдавали экзамены (или не сдавали вовсе), так что большинство студентов просто не могло бы ответить, на каком курсе учится каждый из них. Чаще всего они пребывали одновременно на двух или даже на трех курсах. Экзамены сдавались, по существу, круглый год, в любом порядке и последовательности. Каков этот порядок — никого не интересовало, можно было сначала сдавать какие-то предметы за четвертый курс, а потом за первый. Дело студента было только самому подойти к профессору и договориться о сдаче.

Но не надо забывать, что тогда учиться в университеты шли те, кто вовсе не жаждал легкой жизни, готов был на лишения и больше всего интересовался наукой.

В воспоминаниях о давних временах довольно обычны некоторые «разночтения». Однако те годы, та бурная студенческая жизнь настолько запечатлелись в памяти всех участников, что воспоминания их не противоречат друг другу, а, напротив, складываются в одну картину. На этих страницах предстанет лишь бледный эскиз этой картины, но правдивые детали ее автор возьмет из многих воспоминаний и прежде всего — из наиболее подробных рассказов Андрея Ивановича Ансельма, Евгения Ивановича Совса, сестер Евгении Николаевны и Нины Николаевны Канегиссер, Владимира Абрамовича Тартаковского. И раз уж речь идет о деталях картины, может быть, и не так важно, в какой последовательности будут наноситься мазки...

Вот портрет Ландау тех лет, даже не столько человека, сколько физика:

— Дау помню юношей с ужасно одухотворенным лицом, неприлично молодым,— рассказывает Ансельм.— Помню только один случай — за всю жизнь! — когда Дау у кого-то что-то спрашивал, что-то не понимал.

— Мучался я с какой-то задачей по механике,— вспоминает Евгений Иванович Совс.— Заходит Дау и спрашивает, в чем дело. Я отвечаю, что никак не получается задача. Дау при мне последовательно проделал все вычисления, и тут и меня осенило. Тогда я впервые ощутил всю силу его ума. Крупный ученый, который вел курс, не мог нам объяснить, насколько это просто, а у Дау все получилось мгновенно. Он сразу лез в суть вещей. В последующие годы у него появился талант так же быстро улавливать и вскрывать чужие ошибки.

Похожий эпизод запомнился и Евгении Николаевне Канегиссер:

— Я должна была делать доклад, но никак не могла разобраться в материале. Побежала к Дау и говорю ему: «Ничего не понимаю, по-моему, это чепуха». А Дау отвечает: «Это же Гиббс. Статистика Гиббса». И за полчаса рассказал всю статистику Гиббса. И все ее значение. Было ему тогда лет 19—20...

А вот заниматься экспериментом Ландау органически не мог, эксперимент ему не давался. На первых трех курсах полагалось сдать три лаборатории. Сначала механику и молекулярную физику. Потом, на втором курсе, электричество и оптику (эту лабораторию вел сам Дмитрий Сергеевич Рождественский, крупнейший наш оптик тех времен). В этих обеих лабораториях надо было сделать около 25 задач. Третья лаборатория была соответственно на третьем курсе. Она состояла из шести задач, но более сложных — фотографирование спектров и тому подобное; каждую задачу следовало сделать в течение недели.

По-видимому, как-то, с грехом пополам, Дау перевалил через первые две лаборатории, а третью никак сдать не мог. Товарищи его разводили руками, не представляя, как помочь. Потом сообща отправились к декану и говорят:

— Что делать? Есть у нас такой гениальный юноша, но сдать третью лабораторию никак не может.

— Пусть он тогда вместо этого сдаст два математических курса за математический факультет,— решил декан.

Не прошло и двух недель, как оба курса были сданы.

«Чистый теоретик» прорезался в Ландау очень рано. Поэтому и на семинарах — в отличие от лаборатории — он всегда чувствовал себя сверхсвободно, легко вступал в полемику с кем угодно, в том числе и с руководителем. Семинар вел тогда Владимир Александрович Фок, который был всего на несколько лет старше своих студентов. И в спорах с ним Ландау нередко оказывался прав. . ...А потом Ландау идет сдавать Фоку экзамен. Естественно, что Фок ничего не спрашивает, не считает нужным принимать экзамен, а просто берет зачетную книжку и расписывается в ней. Потому что при таком уровне студента экзамен превращается даже не в формальность, а просто в анекдот.

Владимир Александрович Фок был физиком с резко выраженными математическими способностями, с математическим складом ума и отличался крайней изобретательностью в решении сложных задач. В 40 лет он уже стал академиком и впоследствии совместно с Капицей был инициатором избрания Ландау в Академию наук. Был он человеком не без юмора, но остроумие свое демонстрировал редко — в отличие от Ландау и его товарищей, из которых оно било фонтаном, даже стало, скажем так, формой и стилем их существования. Уже много позже, когда Фок потерял слух, его «тихое остроумие» частенько проявлялось в том, что на всяческих собраниях и заседаниях, когда ему становилось скучно или раздражало то, что говорил очередный оратор, он выключал слуховой аппарат и таким образом с невинной улыбкой выходил из несимпатичной ему игры.

В 1926 году, еще будучи студентом университета, Ландау становится, как тогда называлось, сверхштатным аспирантом Ленинградского физико-технического института и публикует свою первую научную работу. Не возбранялось и это — «состоять» одновременно и студентом и аспирантом, причем по одной и той же специальности.

Опять же из-за того, что в полную меру действовал этот «принцип неопределенности», трудно разделить все воспоминания — и те, которые здесь уже приводились, и те, что будут впереди,— на студенческие и послестуденческие.

С достоверностью можно лишь сказать, что Ландау окончил университет в 1927 году, когда ему исполнилось девятнадцать лет, и стал уже штатным аспирантом того же Ленинградского физтеха.

Он с жадностью набрасывается на физическую литературу, читает еще «горячие» работы по квантовой механике, переживающей в ту пору бурное свое рождение, все статьи, только-только выходящие из-под пера их авторов — создателей физики микромира.

Именно это время имел в виду Ю. Б. Румер, когда говорил, что самое поразительное в Ландау— как он начал свой самостоятельный путь. Квантовая механика только создавалась, появлялись оригинальные статьи, в одних были великие идеи, в других чушь, но никто не мог подсказать Ландау, как отличить одни от других. Он делал это сам, сам в них разбирался, сам их отбирал. Потом он занимался этим всю жизнь, но удивительно, что он мог это делать даже мальчишкой. Он рос с каждой статьей. Появилась первая работа Шредингера, вторая... По всем этим работам, по этим датам можно проследить, как и когда формировалось научное мировоззрение Ландау, как сам он рос, впитывал в себя новые идеи и вырабатывал свое к ним отношение.

Слова Румера имеют вполне «материальное» подтверждение: в тот свой «первый ленинградский период» Ландау написал и опубликовал две статьи, относящиеся к квантовой, или, как ее тогда часто еще называли, волновой, механике. Первую в 1926 году (она уже упоминалась) : «К теории спектров двухатомных молекул» и вторую в 1927-м: «Проблема затухания в волновой механике».

В его научном наследии почти нет неправильных или устаревших работ. Примечательно, что и две самые первые не потеряли значения. Ими открывается двухтомник научных трудов — опубликованный посмертно, но составлявшийся еще при жизни Ландау,— собрание, в основу которого положен принцип: публиковать только то, что сохранило свою ценность.

Однако слова Румера нуждаются в существенной поправке. Ландау был в те годы вовсе не один и не в одиночку формировал свое научное мировоззрение. Рядом с ним и на довольно близком уровне находились и другие молодые теоретики. Это была тесная компания, объединенная общими интересами. Тон в ней задавали трое: Ландау, Гамов и Иваненко, потом к ним присоединился Бронштейн. Они себя называли «джаз-бандой», но, по свидетельству их товарищей, им куда больше подходило прозвище «физических мушкетеров», потому что основным смыслом и содержанием их жизни были занятия физикой и борьба за физику.

Каждого из них тоже наделили прозвищем, а чаще — именем, производным от своего собственного. Вот тогда-то Ландау и стал Дау; это имя он пронес через всю жизнь. Так звали его все сколько-нибудь близкие ему люди, в том числе и его ученики; и для него самого оно стало привычнее и любимее всякого другого. Георгий Гамов был Джонни, он же — Джорджи, он же — Кит. Дмитрий Иваненко — Димус. Матвей, или Митя Бронштейн, стал почему-то — никто точно не может сказать, почему — называться «Аббат». Прозвищами награждали и старших физиков. Когда Нина Канегиссер, самая молоденькая в этой компании, заявила, что довольно прозвищ, не пора ли повзрослеть, и предложила перейти чуть ли не на имена-отчества, то Дау немедленно придумал термин «нинизм» — что означало желание быть важным и солидным.

Но забавы эти были так, между делом. Главное — физика, она занимала их больше всего на свете. Где бы и когда бы они ни собирались вместе, сразу же начинался долгий, а часто и весьма темпераментный разговор все на ту же тему. Утро, вечер, день, ночь — все равно:

Длительны прогулки по аллеям

В Летнем фантастическом саду.

Димус проповедует Рэлея,

Женя засыпает на ходу.

Это, можно сказать, «автопортрет на фоне белых ночей», который живописала Женя Канегиссер, сочинявшая стихи молниеносно и по любому поводу.

Все они были очень остроумны, жизнерадостны, веселы, отличались крайним свободомыслием и уверенностью в том, что решение любых вопросов надо искать без предварительных условий и без шор. Такая позиция, случалось, создавала им немалые трудности в работе, да и в жизни тоже.

Уже говорилось, что то были самые бурные годы в физике — становление квантовой механики. Ландау и его друзья прямо на ходу усваивали новые идеи — в этом они ушли далеко от остальных в своей компании — и товарищам их казалось, что по своему внутреннему ощущению они воспринимают себя неким подобием ни много ни мало группы Дирака, Шредингера, Гейзенберга. Естественно, вслух такое не произносилось, но мысли бродили у них в головах самые смелые. Ведь были они максималисты, и были молоды — все еще маячило впереди — и верили в себя, в свои силы. Во всяком случае — вот об этом говорилось достаточно много, и открыто, и громко — они ставили себе целью вывести нашу физику вперед. Им было надо, чтобы новые, переворачивающие классические представления идеи получили у нас признание и понимание; и чтобы наши физики овладели умением работать в новой области; и чтобы работы их находились на должном уровне — в то время еще не существовало выражения «высшие мировые стандарты», но смысл был именно таким.

Потому они так активно, и постоянно, да и весьма громогласно боролись за физику, которую считали передовой, настоящей — и в сути этой борьбы с ними нельзя не согласиться,— но боролись теми способами, которые им больше всего импонировали: криком, грозными обличениями, ядовитыми шутками, розыгрышами. Все было очень всерьез по существу, а часто и небезобидно по форме. Они не щадили никого, в том числе и друг друга. Залпы критики направлялись во все стороны, и тем охотнее, чем крупнее была «цель».

Местом розыгрышей и шуток становились даже научные семинары, «понедельники». Это были еженедельные общефакультетские семинары, в которых участвовали и студенты, и преподаватели. Начинались они в семь часов вечера, чтобы участники успели после занятий сходить домой и поесть. А семинарским днем был выбран понедельник, когда не работали ни театры, ни кино. Это мудрое решение оберегало студентов от соблазна «смываться» и обеспечивало им всевозможные развлечения в остальные дни. Впрочем, как будет видно, они не упускали случая повеселиться и на самом семинаре.

Вообще-то на этих собраниях в основном реферировались статьи — по всем разделам физики. Через несколько лет тот же принцип работы положил в основу своих теорсеминаров Ландау. Но, конечно, никто и помыслить не мог «оживлять» их таким способом, какой позволял себе он сам и его друзья.

Ландау хвалился, что может сделать доклад на любую тему, хоть на такую — влияние солнечной радиации на задние спицы колесницы... Однажды он прочел блестящий доклад о каких-то новых проблемах физики. Ему задавали вопросы, были жаркие прения. А потом Дау признался, что никаких таких проблем и работ нет — просто он все придумал. Он уже был на таком уровне, что мог не только мистифицировать, но и сохранять при этом стиль автора — кого-нибудь из корифеев.

А на другом семинаре Ландау объявил, что только что прочитал в «Нейчур» сенсационную статью (он назвал имя крупного американского физика, специалиста по космическим лучам). Оказывается, космические лучи идут не откуда-нибудь, а из туманности Андромеды.

— Я же говорил, я же говорил,— в восторге хлопая себя по колену, восклицает один из руководителей семинара.

— С первым апреля,— с лучезарной улыбкой поздравляет его Дау: дразнить начальство составляло для него особое удовольствие.

В связи с этим эпизодом Андрей Иванович Ансельм сделал, как он выразился, приоритетную заявку. Он сказал, что традиция считать 1 апреля праздником ленинградских теоретиков родилась в том доме, где он жил. Снимал он комнату, маленькую, за 17 рублей, причем у некоего графа. В доме этом был огромный зал для танцев, в углу стоял рояль. Несмотря на то что очаровательная графиня в это время разводилась со своим графом, весь стиль и уклад жизни выдерживались неизменными. Так, один день семья говорила по-французски, другой — по-английски, третий — по-немецки; каждый третий день Ансельм принимал участие в общих разговорах.

Однажды на 1 апреля зал был отдан Ансельму и его друзьям. И кому-то пришла идея: если 1 апреля все лгут и друг друга обманывают, то они, наоборот, устроят день обнаженной откровенности. Дурачились, веселились до утра и говорили друг другу все, что думали. Но оказалось, что не просто веселились и дурачились — на следующий день было трудно смотреть друг другу в глаза. Однако все уже было сказано и все были свидетелями. Тогда-то и учредили «день теоретика»: другие в этот день лгут, а теоретики говорят друг другу правду. На следующий год это повторилось, а потом уже стало традицией.

Как всегда, было здесь что-то в шутку, а что-то всерьез. Однажды в этот день кто-то стал распространяться по поводу какого-то физического вопроса. Ему закричали:

— Замолчи! Ты все равно никакой правды про науку сказать не можешь!

Так первоапрельский «день теоретика» перекочевал и на семинары. Естественно, Ландау не упустил шанса, когда этот день совпал с очередным понедельником. На этот раз он сделал сообщение об искусственном ускорении радиоактивного распада. И опять, хотя каждый школьник знает, что радиоактивный распад ни ускорить, ни замедлить нельзя, речь Ландау прозвучала так убедительно, что раздался ликующий крик:

— Я это говорил! Я это говорил!

А когда Ландау поздравил всех с первоапрельской шуткой, то поднялся страшный шум и кто-то даже предложил побить виновника.

Но 1 апреля, как известно, случается раз в году. Зато эта компания регулярно выпускала рукописный журнал под названием «Physikalische Dummheiten», что буквально означает «Физические глупости», но лучше, придерживаясь стиля авторов, перевести как «Чушь физическая». Там обличались вся и все, в основном старшие. «Physikalische Dummheiten» читались и на физическом семинаре, причем авторы никому предварительно номер журнала не показывали, так что содержание его каждый раз было неожиданным для присутствующих.

В 24—25-м годах в газете «Вечерний Ленинград» печатался с продолжением роман М. Шагинян «Месс-менд», где главным героем был Джим Доллар. Теоретики тут же откликнулись и начали писать свой роман-пародию «Пит Стерлинг», но для «домашнего употребления», переиначивая все на свой лад и особенно заботясь о портретном сходстве героев с ленинградскими физиками.

Атмосфера, стиль существования этой молодежи были такими, что жизнь их просто не мыслилась без постоянно изобретаемых шуток.

Не во всех проделках принимал участие Ландау, прежде всего потому, что больше других был занят наукой, жалел время...

Когда собираются вместе незаурядные личности, то естественно, что помимо общей компанейской жизни каждый из них живет еще и своей собственной. И в этой компании, такой по видимости, да, пожалуй, и по существу тесной, все были очень разными. Потом эти различия — во вкусах, в принципах, в позиции и даже в интересах — обернутся уже расхождением. И расхождение, или, воспользуемся физическим термином, дивергенция, а также бурное время уведут их далеко друг от друга. Но это будет потом...

А пока еще силы притяжения существенно больше сил отталкивания, пока очень многое связывает их. Прежде всего, увлечение физикой, затмевающее остальные их интересы. И общее стремление к активности и независимости. И свойственное молодости отрицание авторитетов. И в немалой степени общность быта.

Почти все они были приезжие, снимали комнаты, жили по разным углам. Кстати, место, где поселился Ландау, так и называлось «Пять углов». Правда, это были другие углы: пересечение нескольких улиц образовало небольшую площадь, которую ленинградцы и назвали «Пять углов». Ландау приютила его родная тетка Мария Львовна Брауде. Комнатку ему отвели рядом с кухней, очень темную, маленькую, метров семь-восемь; вероятно, раньше это была комната для прислуги. Но зато он жил все-таки у родных, где его поили и кормили, ведь приехал он в Ленинград шестнадцатилетним мальчишкой. Две другие комнаты занимали хозяева, а четвертую они сдавали студентам.

В то время комнаты студентам сдавали охотно — это освобождало от платы за дополнительную площадь. Сначала такса была 10 рублей в месяц. За эту сумму жилец пользовался кипятком — утром и вечером, водой, электричеством и не должен был сам заниматься уборкой. Потом плата повысилась до 16 — 17 рублей. А бюджет каждого был около 50 рублей, комната «съедала» примерно треть.

Под стать далеко не сытому существованию и одежда у них, в большинстве своем приехавших с юга, была не по ленинградским морозам. Гамов, намерзшись — он вообще бедствовал больше других,— одолжил у своего более предусмотрительного и запасливого товарища Андрея Ансельма кожаную куртку на байке и проходил в ней всю зиму. Так как был он очень большой, высокий — что странно сочеталось с тоненьким его голосом,— то куртка, не выдержав, расползлась по швам. И у Ландау первое зимнее пальто появилось не сразу.

— Очень милая кошка,— с гордостью говорил он, поглаживая свой воротник. А до этого ходил, коченея от холода, и из рукавов торчали синие замерзшие руки.

Собирались они — и для общения, и для занятий — большей частью в одной библиотеке, где, как писала Женя, «тепло... уют... там теоретиков приют». Конечно же им, оторванным от семьи и дома, не хватало тепла — и в прямом и в широком смысле слова. Поэтому они так тянулись к дому и семье их подруг Жени и Нины.

Этот дом на Моховой все вспоминают с нежностью и, словно сговорившись, употребляют один и тот же эпитет: прелестный. Семья жила на последнем этаже; весной и летом вся компания поднималась на плоскую крышу и развлекалась там. Отчим девушек, Исай Бенедиктович Мандельштам, был по профессии инженер-электрик. Но гуманитарный склад ума, интересы, общая культура, знание языков привели к тому, что он стал известен как отличный переводчик Бальзака, Келлермана и других французских и немецких авторов. Он был обаятельный, умный, доброжелательный человек, охотно общался с молодежью и совсем ненавязчиво, незаметно завлекал ее в «тенеты» литературы и искусства. Благодарность к нему и сейчас живет в тех, кто остался от этой компании: «Мы все, и Дау тоже, очень многим ему обязаны». Под стать ему, прелестным и незаурядным человеком была и мать Жени и Нины. А сама Женя (Нина, как младшая и нефизик, находилась чуть «сбоку» от их компании) принадлежала к тому типу обаятельных девочек, которые становятся притягательным центром благодаря живости ума, остроумию, абсолютной нетривиальности всего своего существа. Она была так очаровательна, что все забывали ее некрасивость. К тому же — очень талантлива, очень активна; была она страшно громогласна и одновременно страшно писклива. Через несколько лет, когда Женя выйдет замуж за их общего друга австрийского физика Рудольфа Пайерлса, она расскажет ему в одном из писем: «Дау лежал у меня в объятиях в восторге, что я еще визжу, что у меня красивое пальто и красивая сумочка, что я не посолиднела и не испортилась».

В их компании Женя была «придворным поэтом» — все события описывались в стихах и поэмах, сочиняемых тут же, на ходу, независимо от величины. Но главное, она знала наизусть множество хороших стихов — в этом равных ей не было. Поэтому когда ее познакомили с Бронштейном, она, по ее словам, пришла в восторг: «Вот кого я нашла!» Оказалось, что Аббат ее «переплюнул», знал стихи, неизвестные даже ей.

В этом же доме на Моховой все они познакомились с Ираклием Андрониковым и до сих пор вспоминают, как Ираклий изображал известных им физиков и актеров; особенно хорош у него получался Москвин, один из корифеев МХАТа. Похоже, что этот дом стал чуть ли не первой аудиторией Андроникова.

Как и другие, Ландау бывал там довольно часто и, надо сказать, с завидным постоянством шокировал «взрослых» гостей своими выходками.

— Не выпускайте его, держите под замком, он облаивает моих гостей,— говорила Жене и Нине их мать.— Может быть, он гений, но гостей нельзя облаивать.— Однако сама относилась к нему с нежностью, очень жалела его, когда он озябший появлялся у них в доме.

Впрочем, его любили все интеллигентные женщины, он вызывал у них материнские чувства; одним хотелось его накормить, другим — одеть потеплее, третьим — утешить и успокоить. Анна Алексеевна Капица, у которой в молодости были весьма сдержанные отношения с Ландау («Мы часто пикировались и подъедали друг друга»,— говорит она, вспоминая пребывание Ландау в Кембридже), рассказывала, как жена Нильса Бора Маргарет убеждала ее, что она не поняла Дау и неправильно, несправедливо к нему относится. Маргарет говорила, какой он добрый, тонкий, мягкий, с большой душой и притом — ранимый, беззащитный. Примерно так же отзывалась о нем и ленинградская актриса Клавдия Васильевна Пугачева, «Пуговка», как называл ее в те годы Дау.

Что касается «облаивания» гостей, то поводов для этого набиралось много, а причина была одна — неистовая борьба Ландау с «мещанством». Слово это взято в кавычки по той причине, что Дау понимал его чрезвычайно широко и в таком расширительном толковании преследовал и обличал сей порок где и как только мог.

К этой позиции надо прибавить его эмоциональность — он был человеком сильных страстей и ненавидел мещанство больше всего, да и, скажем так, громче всего. Корыстолюбие, стремление к богатству и сытому благополучию, во имя которых жертвуют честью, порядочностью, профессиональными интересами,— такое неизменно вызывало у него яростное осуждение. Да и просто выпячивание на первый план забот о материальных благах, пусть оно даже не сопровождалось ничем предосудительным, все равно было ему противно.

В юности максимализм нередко принимает форму «ультра»... «Удивительно был воспитанный человек»,— подчеркнул в своих воспоминаниях поэт Д. Самойлов, познакомившийся и подружившийся с Ландау в конце 40-х годов. Но еще гораздо раньше начал расставаться Ландау с детскими выходками, менять стиль поведения.

«Дау ужасно «огалантился» за границей,— писала Женя своему мужу Руди Пайерлсу,— раньше он и не подумал бы взять цветы, а теперь даже пальто носит. Правда, пищит, но носит. Но «дам» до дому еще не провожает, он вылез на своей остановке, а я поехала до Кирочной». . . ..

Та же Женя рассказывала, как она пыталась привлечь внимание Дау — чтобы подразнить его — к своему обручальному кольцу: «Кольца он, конечно, не заметил, несмотря на то, что я чуть не повесила его на его собственный нос». И в следующем письме: «Да, кольцо он наконец увидел, но для этого Нине пришлось сказать: «Женюк, сейчас уронишь кольцо». Дау вскричал: «Как, ты носишь кольцо? Вульгарность, мещанство, позор» и т. д. Но довольно скоро успокоился».

Надо сказать, что в те молодые годы во все нерабочие часы жизни, когда мысли о физике или, точнее, когда непосредственные занятия физикой давали Ландау «отпуск», он редко находился в спокойном, уравновешенном состоянии. Преобладали два настроения, веселость или ярость, причем переходы между ними совершались мгновенно. И все, что подходило под его определение «мещанства», а также пошлости, вызывало молниеносно возникавшие приступы ярости. Так, он не выносил и, по собственному его выражению, «истреблял граждан с сальным блеском глаз»:

— У него глаза блестят так, что котлеты жарить можно,— возмущаясь и одновременно с отвращением объявлял во всеуслышание Дау.

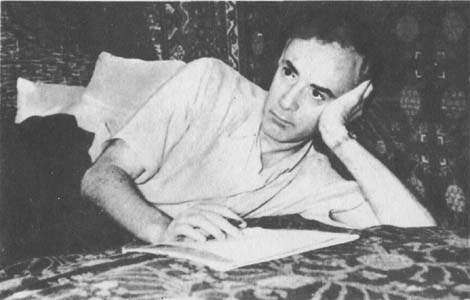

На первый взгляд покажется странным, что такая манера поведения сочеталась у юного Ландау с глубокой, мучительной и тщательно скрываемой застенчивостью. Вот как пишет об этом Е. М. Лифшиц: «Увлеченность физикой и первые успехи на научном пути омрачались, однако, в это время болезненной стеснительностью в общении с людьми. Это свойство причиняло ему много страданий и временами — по его собственным признаниям в более поздние годы — доводило до отчаяния».

Озадачивающая эта несовместимость крайней застенчивости с громогласной манерой обличения объяснялась тем, что робел он совсем в других ситуациях, а не при общении с теми, кого обличал; например, робок, застенчив, стеснителен молодой Ландау был с молодыми женщинами; он не знал, как к ним подойти, как вести себя, как завязывать отношения, и это заставляло его мучиться, страдать, терзаться своей вроде бы неполноценностью.

«Те изменения, которые произошли в нем с годами и превратили в жизнерадостного, везде и всегда свободно чувствовавшего себя человека,— в значительной степени результат столь характерной для него самодисциплинированности и чувства долга перед самим собой,— продолжает Лифшиц.— Эти свойства вместе с трезвым и самокритичным умом позволили ему воспитать себя и превратить в человека с редкой способностью — умением быть счастливым».

Несмотря на многие трудности, бытовые, другие, студенческая молодежь жила в те годы весело, постоянно ждала чего-то нового, постоянно находилась в возбужденном состоянии. По любому поводу вскипали и кипели страсти. Один из студентов, знакомясь с Дау, с ходу спросил его, кого он любит больше, Уланову или Вече-слову. Услышав, что Дау вообще не любит балета, обиделся, рассердился и не захотел с ним больше общаться. Все непрерывно спорили — о литературе, о живописи. Женя и Нина, поклонницы Пикассо, нападали на Дау за то, что он «любил не дальше Левитана», любил сюжетное искусство. Впрочем, пристрастие к сюжетности — и в живописи, и в литературе, и в кинематографе — сохранилось у Ландау навсегда. Хотя со временем он стал куда более терпимо относиться к вкусам, отличным от своих собственных. А в те дни —

Под звуки оперетты модной

Ландау со стулом спор ведет.

Готов всегда, где, с кем угодно

Проспорить ночи напролет.

Четверостишие это (по форме далеко не лучшее из того, что сочиняла Женя, и совсем безобидное — а она умела с легкостью пускать весьма ядовитые стрелы, особенно в «старших») рисует типичную для Дау тех лет картинку.

Предметы споров были разными. Но главным в жизни оставалась физика, серьезнейшие занятия наукой. В 1927 году Ландау защищает диплом. В университете в те времена защита диплома считалась значительным событием, так как происходил большой отсев студентов и кончало обычно не более двух-трех человек в год. В качестве диплома Ландау представил оттиски своей к тому времени напечатанной работы: «К теории спектров двухатомных молекул», где он применил матричный метод расчетов. Одним из оппонентов был Дмитрий Сергеевич Рождественский. Он сказал:

— Я ничего не понял в вашей работе, но, наверное, это очень умная работа.— Но все-таки был сердит и упрекнул Ландау: — Зачем вы пишете таким способом? — Тогда мало кто знал матричный метод. А кроме того, Ландау обычно писал слишком кратко и потому, случалось, не всегда понятно.

В год защиты ему исполнилось девятнадцать лет...

В Копенгагене у Бора и в других научных центрах

В 1929 году Ландау командируется на полтора года за границу. Такие длительные командировки молодых физиков для работы в ведущих научных центрах Европы и общения с крупнейшими учеными широко практиковались в то время. К тому же исключительные способности Ландау стали уже достаточно очевидны — он опубликовал несколько серьезных работ.

— Я был в Швейцарии, Германии, Дании, Англии, смотрел Бельгию и Голландию,— спустя тридцать лет вспоминал Ландау.— Это путешествие имело громадное значение для меня. Я перевидел всех великих физиков. Не виделся только и теперь уже не увижусь с Э. Ферми. Со всеми, кого я видел, было приятно разговаривать. Ни в ком из них не было и намека на кичливость, важность и зазнайство. В. Паули и В. Гейзенберга хорошо знал. Встречался с П. Дираком... Своим учителем считаю датского физика Нильса Бора. Именно он научил меня понимать принцип неопределенности квантовой механики. С Альбертом Эйнштейном встречался в Берлине, он произвел на меня большое впечатление.

Кого я считаю крупнейшим физиком на Западе? Если говорить вообще, то это — Альберт Эйнштейн, а сейчас крупнейший теоретик — Нильс Бор — так ответил Ландау своим студентам. Было это в 1961 году.

Большую часть срока Ландау провел в Копенгагене у Нильса Бора. Институт Бора был подлинным мировым центром теоретической физики, «физической Меккой», куда съезжались теоретики со всех континентов. Там постоянно шла очень напряженная коллективная работа, царила атмосфера подлинной духовности, которая всегда возникала вокруг Бора, создавалась одним лишь его присутствием.

И весь стиль отношений, и научных, и человеческих,— свободных, легких, равноправных,— был, можно сказать, принципиально антииерархическим. Между физиками существовало самое тесное общение. Ежедневный, по существу, обмен мыслями, идеями, результатами работы. Истина в буквальном смысле рождалась в спорах — повседневных и очных, а не разделенных большими временными и пространственными промежутками. Не надо было ждать, пока работа будет закончена, оформлена, опубликована и т. д. и пока тот же путь проделает какой-то отклик на нее.

Научное общение теоретиков — как оно происходит в жизни? Чаще всего так. Помимо работы где-нибудь в уединении, идет постоянный, коллективный научный разговор. Семинары, просто беседы вдвоем, впятером, как придется и где придется, у доски, в кафе, на прогулке.

В таких беседах, диспутах, подчас горячих и резких спорах бывает всякое. Высказываются и глубоко продуманные и только что родившиеся мысли, идеи, доказательства, аргументы. Многие из них обернутся мусором, вздором, на что не преминет указать собеседник, да еще, если такой характер, и поиздевается с наслаждением. Но все равно будет польза, недаром один из каламбуров Ландау гласит: «Работать в корзину, но не впустую». А главное, наверняка и драгоценные зерна окажутся в этой куче,— не могут не оказаться, если собрались вместе великие таланты и незаурядные умы. И кто-то эти зерна заметит, извлечет, и начнется — опять же в спорах и обсуждениях — совместная их обточка, шлифовка...

Ландау, с его великолепным владением аппаратом теоретической физики, способностью мгновенно схватывать и понимать новое, умением и потребностью идти своим путем, острокритической силой ума, оказался в Копенгагене в числе самых активных участников такой работы.

Что такое «абсолютная ценность» ученого? Чем и как измерить талант? Когда можно сказать, что ученый полностью осуществился, что все отпущенное ему природой он реализовал? Вопросы тонкие, а ответы неоднозначные. К примеру, хорошо известна придуманная Ландау классификация физиков-теоретиков по их вкладу в науку. Обычно она воспринимается как некая «шутка гения», к тому же стремящегося все и вся классифицировать и систематизировать. Согласно этой шкале физики-теоретики разделялись на пять классов. Половинный класс занимал один Эйнштейн, в первом были Бор, Шрёдингер, Гейзенберг, Дирак, Ферми... (А в бытность Ландау в Харькове у него был другой вариант классификации: в первый класс входили Ньютон, Френель, Клаузиус, Больцман, Гиббс, Максвелл, Лоренц, Планк, Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Шрёдингер, Дирак — в институте висели их портреты). Себя Ландау поместил только в двухсполовинный класс и лишь через много лет перевел во второй. Деятельность теоретиков оценивалась им по логарифмической шкале. Это означало, что находящийся в каждом последующем классе сделал для науки в десять раз меньше, чем физик предыдущего класса. Словно в круг Дантова Ада, в пятый класс Ландау поместил тех, кого называл «патологи».

Несмотря на шуточный антураж этой классификации, она представляется не случайной и по сути совсем не шуткой. С ней перекликаются такие, например, строки из воспоминаний одного из соавторов Ландау, академика В. Л. Гинзбурга:

«Талант Ландау так ярок, техника так отточена, что, казалось бы, он мог сделать еще больше, решить еще более трудные проблемы. Как-то, к слову пришлось, и я сказал это Льву Давидовичу, но он, словно и раньше думал об этом, очень четко ответил: «Нет, это неверно, я сделал, что мог».

За этой неэмоциональной, сдержанной фразой слышится много скрытых эмоций. Безусловно, Ландау об этом думал и, вероятно, думал не единожды. Особенно впечатляет именно лаконичность ответа.

Был еще и такой эпизод в его жизни. Двадцатидвухлетняя девчонка, красивая, полная самомнения, заявила ухаживающему за ней Ландау:

— Вот если бы вы были гением...

На что Ландау очень серьезно заметил:

— Нет, я не гений. Вот Бор гений. И Эйнштейн гений. А я не гений.— И помолчав: — Но я очень талантливый.— И после паузы снова: — Я очень талантливый.

Трудно поверить, что это были ничего не значащие слова, сболтнулось — так, к случаю. Скорее, наоборот — слова эти свидетельство того, что он размышлял о себе и давал себе оценку, определял свою роль, свое место в физике, подводил какие-то итоги; и вовсе не беспристрастно, не со стороны — хотя и с высокой, может быть, предельной степенью объективности, но и с немалым зарядом эмоций.

Однажды Ландау обронил такую фразу:

— Я немножко опоздал родиться. Мне бы сделать это на 6—7 лет раньше. И я мог бы, как... (он назвал имена некоторых молодых из «первого класса»).

Наверное, и вправду мог бы — судя по всему, что известно о поразительной мощи его ума и таланта и о том, как он до неправдоподобия свободно чувствовал себя во всех областях теоретической физики и как виртуозно владел ее сложнейшим математическим аппаратом.

Вот и Дирак недавно, при получении премии имени Роберта Оппенгеймера, сказал о себе:

— Я благодарен судьбе, что родился вовремя: будь я старше или моложе на несколько лет, мне не представились бы столь блестящие возможности.— И еще о том же: — Период, длившийся несколько лет, начиная с 1925 г., можно назвать золотым веком физики. Тогда быстро развивались наши основные идеи, и у всех было полно работы.

Вот к этому-то золотому веку бурного, как взрыв, и блистательного становления квантовой механики и «опоздал родиться» Ландау. Действительно, Бор, де Бройль, Шрёдингер, Борн, Гейзенберг, Ферми, Дирак, Паули... Правда, первые четверо начали жизнь еще в прошлом веке, зато вторая четверка родилась, как по заказу, кучно и «вовремя»: Паули — 1900 год, Гейзенберг и Ферми — 1901, Дирак — 1902.

К началу золотого века Дираку было двадцать с небольшим, и тогда он сделал главные свои работы. Ландау в это время было только семнадцать. А к 1930 году, когда он попал в Копенгаген к Бору, все главное — основополагающее — в квантовой механике, было уже сделано.

Ю. Б. Румер вспоминает, что в самом конце 1929 года на коллоквиуме по теоретической физике в Берлине Павел Сигизмундович Эренфест познакомил его с Ландау. И тот с сожалением сказал:

— Как все хорошие девушки уже разобраны и замужем, так и все хорошие задачи решены. И вряд ли я найду что-нибудь достойное среди оставшихся.

Однако будущее показало, что и на долю Ландау тоже хватило «хороших задач». И он сам, и остальные физики много раз в этом убеждались. Хотя действительно главное в основах квантовой механики было уже сделано, но в Копенгагене по-прежнему шла широкая разработка этих основ. Вместе с другими теоретиками в ней участвовал и Ландау. С тех лет навсегда, до конца жизни, сохранилась его дружба с Бором и любовь к Бору. И каждая их встреча — и когда Ландау в 1933 и 1934 годах кратковременно бывал в Копенгагене, и когда Бор приезжал в СССР — станет праздником для Ландау.

Не удивительно, что особенно повлиял на Ландау — как и на большинство теоретиков — Копенгаген. Ландау очень многое взял у Бора, недаром он всегда говорил, что Бор — единственный его учитель. И хотя, казалось бы, по человеческим своим качествам они противоположны: Бор — предельно мягкий, доброжелательный, прямо-таки патологически тактичный, а Ландау — задира, резкий, саркастичный, многим казалось — резкий до грубости... но, во-первых, и Бор мог вскипать, а во-вторых, и Ландау вовсе не со всеми и не всегда бывал таким, не надо думать, что подобное поведение его было запрограммированно раз и навсегда.

Вдруг оказалось: как хорошо этот задира себя чувствует, когда весь темперамент можно выплескивать в научных спорах да в разных дурачествах, в веселых и уже безобидных шутках. Его любили, а экстравагантности и смешные проделки легко прощали. Здесь, в Копенгагене, их вообще хватало, и Ландау не был исключением. Таков был стиль жизни и поведения, что никак не мешало напряженнейшей и плодотворной работе, а может, даже помогало; потому что служило отдыхом и разрядкой.

Помимо Копенгагена, Ландау работал в Цюрихе у Вольфганга Паули и в Кембридже у Эрнеста Резерфорда. Было ли это влияние Паули или просто некое совпадение, но впоследствии физики, хорошо знавшие и Паули и Ландау — а прежде всего Эренфест,— отмечали сходство в характере их мышления и в некоторых чертах их творчества.

Вот что рассказывает о тех давних годах и о самом Ландау Рудольф Пайерлс (из Предисловия Р. Пайерлса к английскому переводу первого издания этой книги (Пергамон Пресс, 1980):

«Дау, или Лев Давидович Ландау, был одним из великих физиков и одной из замечательных личностей нашего поколения. Мне посчастливилось хорошо его знать, мы были добрыми друзьями, хотя позднее война и другие события не позволяли нам видеться часто.

Я живо помню, какое большое впечатление он произвел на всех нас, когда в 1929 году появился у Паули в Цюрихе, где я тогда как новоиспеченный доктор философии работал в качестве ассистента. Он был даже несколько моложе меня и совершенно неизвестен. Но не понадобилось много времени, чтобы обнаружить глубину его понимания современной физики и искусство в решении фундаментальных проблем. Он редко прочитывал целиком статьи по теоретической физике, а лишь проглядывал их, чтобы посмотреть, интересна ли поставленная там проблема и если интересна, то каков подход автора к решению ее. После этого он сам проделывал все вычисления, и когда результаты его и автора совпадали, статья получала одобрение.

Конечно, дискуссии с ним и совместная работа давали очень много. Однако хотя физика и переживала в те дни становление новой квантовой механики, она отнюдь не была единственной темой наших разговоров. Он интересовался всем, что его окружало, людьми и их отношениями, образом жизни на Западе. Ко всему этому он подходил так же, как к физическим проблемам, строил теории, давал определения, классифицировал. Там он впервые занялся классификацией физиков по их роли в науке, хотя окончательную форму эта классификация приобрела значительно позже. Тогда же он начал, возможно, создавать шкалу оценок «ситуации», слово, которое он придумал для обозначения отношений между мужчиной и женщиной. Были строгие критерии того, когда можно считать ситуацию удовлетворительной. Если же он находил, что у его друзей или знакомых ситуация неудовлетворительна, то, безусловно, считал своим долгом указать на это — что далеко не всегда одобрительно воспринималось парой, о которой он проявлял беспокойство.

Он был уверен, что прогресс в физике зависит только от молодежи, и однажды, услышав упоминание о теоретике, о котором ничего не знал, произнес свою знаменитую фразу:

— Как, такой молодой и уже такой неизвестный?

Он интересовался политической жизнью на Западе и любил высмеивать некоторые ее черты. Первое его посещение Цюриха оказалось очень недолгим. В то время дипломатические отношения с Советским Союзом еще не были установлены, и швейцарские власти, возобновляя разрешение на пребывание Ландау, с каждым разом уменьшали сроки, пока он вообще не вынужден был уехать...

Через год он вернулся в качестве рокфеллеровского стипендиата, и трудности отпали. В этот второй приезд мы сделали еще одну совместную работу, касающуюся основ квантовой механики и связи их с теорией относительности. Инициатором этой работы был, конечно, Ландау. Это была одна из проблем, глубоко интересовавших великого датского физика Нильса Бора, и он решительно не согласился с нашими выводами. Когда потом мы оба, Ландау и я, поехали в Копенгаген, диспуты с Бором, несмотря на все наше уважение к нему, были очень горячими, но это ни в какой мере не повлияло на исключительно теплую привязанность Бора к Ландау».

Работа, о которой говорит Пайерлс, называется «Распространение принципа неопределенности на релятивистскую квантовую теорию», а была она, по существу, ниспровержением ниспровержения основ классической физики, но, конечно, не в смысле утверждения классики, а наоборот, еще больших ограничений ее применимости.

Разумеется, они отправились с этой «бомбой» в Копенгаген — куда еще? Недаром Эренфест сказал своему ученику Гендрику Казимиру, когда они ехали в Данию:

— Сейчас вы познакомитесь с Бором. Это самый важный момент в жизни любого молодого физика.

А другой молодой физик, Отто Фриш из Германии, так описал матери первую встречу с Бором: «Господь бог собственной персоной взял меня за пуговицу пиджака и ласково улыбнулся мне».

О некоторых перипетиях этой дискуссии рассказал Д. Данин в своей книге «Нильс Бор» — вообще там можно очень многое узнать не только о самом Боре, но и о его школе, об атмосфере, царившей в Копенгагене, о множестве событий в жизни физики и вокруг нее. Бельгийский теоретик Леон Розенфельд, направившийся из Льежа в Копенгаген, чтобы, как и остальные, поработать у Бора, а потом ставший его многолетним сотрудником и биографом, нарисовал картину, которую он застал по прибытии к Бору.

«Я приехал в институт в последний день февраля, и первым, кого я увидел, был Гамов. Я спросил его о новостях, и он ответил мне на своем образном языке, показав искусный рисунок карандашом, который он только что сделал. На рисунке был изображен Ландау, крепко привязанный к стулу и с заткнутым ртом, а Бор, стоявший перед ним с поднятым указательным пальцем, говорил: «Погодите, погодите, Ландау, дайте и мне хоть слово сказать». Гамов добавил: «Такая вот дискуссия идет все время». Пайерлс уехал днем раньше. Как сказал Гамов, «в состоянии полного изнеможения». Ландау остался еще на несколько недель, и у меня была возможность убедиться, что изображенное Гамовым на рисунке положение дел было приукрашено лишь в пределах, обычно признаваемых художественным вымыслом.

Для напряженной дискуссии была, конечно, причина, ибо Ландау и Пайерлс подняли фундаментальный вопрос. Они поставили под сомнение логическую состоятельность квантовой электродинамики...»

Еще одно свидетельство — Отто Фриша: «Эта сцена навеки запечатлелась в моей памяти. Бор и Ландау сцепились между собой. Ландау сидел, откинувшись на скамью, и отчаянно жестикулировал. Бор, наклонясь над ним, размахивал руками и что-то говорил. Никому из них и в голову не приходило, что в подобном методе ведения научной дискуссии есть что-то необычное».

Мы не станем вдаваться не только в подробности, но и в суть этой полемики, звеньями которой были: работа Ландау и Пайерлса, диспуты с Бором — в них помимо главы школы в той или иной степени участвовали и те, кто его тогда окружал.

События эти нашли отражение более чем через четверть века в шуточной биографии, написанной для сборника в честь пятидесятилетия Рудольфа Пайерлса его друзьями:

«...Сперва он учился у Зоммерфельда, а затем был переброшен к Гейзенбергу. Большинство своих открытий того времени он сделал в поездах. Путешествия заносили его далеко, например в Россию, и никто из знающих его жену не обвинит Пайерлса в том, что он вернулся оттуда с пустыми руками.

Некоторое время он работал ассистентом Паули. Паули, очевидно, был им очень доволен, потому что впоследствии с любовью вспоминал, что «этот Пайерлс всегда вычислял какую-нибудь ерунду».

В это время он внес крупный вклад в квантовую теорию излучения, и тут они с Ландау заварили такую кашу, что Бор с Розенфельдом расхлебывали ее несколько месяцев».

Почти через тридцать лет, в связи с присуждением Ландау премии имени Фрица Лондона за исследование низких температур, Бор писал, вспоминая эти события: «С самого начала на всех нас произвела большое впечатление его способность добираться до самых глубин физических проблем и его строго принципиальное отношение ко всем аспектам человеческой жизни, что часто приводило к спорам. В книжке, изданной к моему семидесятилетию, Розенфельд дает живую картину состояния крайнего возбуждения, в которое пришел институт из-за работы Ландау и Пайерлса о распространении принципа неопределенности на релятивистскую квантовую область, работы, которая в конечном итоге послужила для меня и Розенфельда поводом к созданию длинного научного трактата».

В Цюрихе, по-видимому, Ландау задумал и начал еще одну работу — о квантовомеханическом описании поведения свободных электронов, или, как принято было говорить, «электронного газа» в металлах. «В это время он внес важный вклад во многие области физики,— рассказывает Пайерлс.— Его работа о диамагнетизме электронов проводимости простым и элегантным способом разрешила загадку, смущавшую многих ветеранов».

Результатом этой работы стала статья «Диамагнетизм металлов». Ландау предсказал — открыл теоретически — возникновение совершенно особых магнитных свойств у газа свободных электронов в металле. Ему удалось это сделать потому, что он, в отличие от общепринятого подхода, основанного на законах классической механики и классической статистики, впервые применил квантование к «электронному газу» и таким образом пришел к результату, что в этом сильно нетривиальном «газе» появится состояние, известное как диамагнетизм.

...В свое время Пайерлса поразил своим предвидением, а потому четко ему запомнился один разговор с Ландау. Было это через несколько лет после описанных событий. Позади остались давние приезды в Ленинград, когда Пайерлс, попав в знакомую нам компанию, был окрещен Ландау «паинькой», и когда он стал мужем Жени Канегиссер, и когда овладевал русским языком — всем доставляло немалое удовольствие наблюдать, как первую половину дня он прилично говорит по-русски, а вечером, видимо уставая, путается все больше и больше. Дело было летом 1934 года во время совместной поездки по Кавказу. Их спутник, инженер, спросил:

— Что это такое мы читали про атомную энергию? Просто научная фантастика или здесь есть и реальные возможности?

Не задумываясь, Ландау ответил:

— Это сложная проблема. Существуют ядерные реакции, при которых освобождается энергия, но мы можем вызвать их только бомбардировкой заряженными частицами. Однако большинство заряженных частиц, проходя сквозь вещество, замедляется раньше, чем успевает попасть в ядро, поэтому приходится затрачивать гораздо больше энергии, чем получается при такой реакции. Не замедляясь, пролетают сквозь вещество нейтроны, но пока есть только один способ получать нейтроны — бомбардировкой заряженными частицами, то есть мы опять приходим к тем же трудностям. Но если когда- нибудь кто-нибудь откроет реакцию, при которой нейтроны будут высвобождать и вторичные нейтроны, и энергию, тогда, считайте, дело в шляпе.

Этот разговор, подчеркивает Пайерлс, произошел всего спустя два года после открытия нейтрона и задолго до того, как открытие деления ядер привело к мысли о цепных реакциях...

А что касается диамагнетизма металлов, то это явление, как мы уже знаем, вошло в науку под именем «диамагнетизм Ландау». Работа двадцатидвухлетнего Ландау стала существенной деталью в здании современной физики.

Интересна следующая подробность. Статья написана, собственно, не в Швейцарии, а в Англии («Кембридж, Кавендишская лаборатория» — стоит под ней подпись) и заканчивается словами: «Я хочу здесь сердечно поблагодарить П. Л. Капицу за обсуждение результатов опытов и сообщение некоторых еще не опубликованных данных».

Хотя юность Капицы была связана с тем же городом, что и юность Ландау, и с теми же институтами — Ленинградским физико-техническим, университетом, но там пути их не сошлись. Петр Леонидович Капица родился в 1894 году, он был на четырнадцать лет старше Ландау, и ко времени переезда того в Ленинград жил и работал в Кембридже у Резерфорда. Здесь-то и состоялось его знакомство с Ландау, возник между ними научный и человеческий контакт.

Пройдет несколько лет, и оба окажутся под одной крышей, в городе, где прежде не живали. А рельсы их научных дорог будут то сближаться, то расходиться, чтобы на одном крайне важном этапе пойти параллельно и близко друг к другу. К этому приведет стечение многих событий и обстоятельств — и личных, и совсем не личных.

Из Ленинграда в Харьков